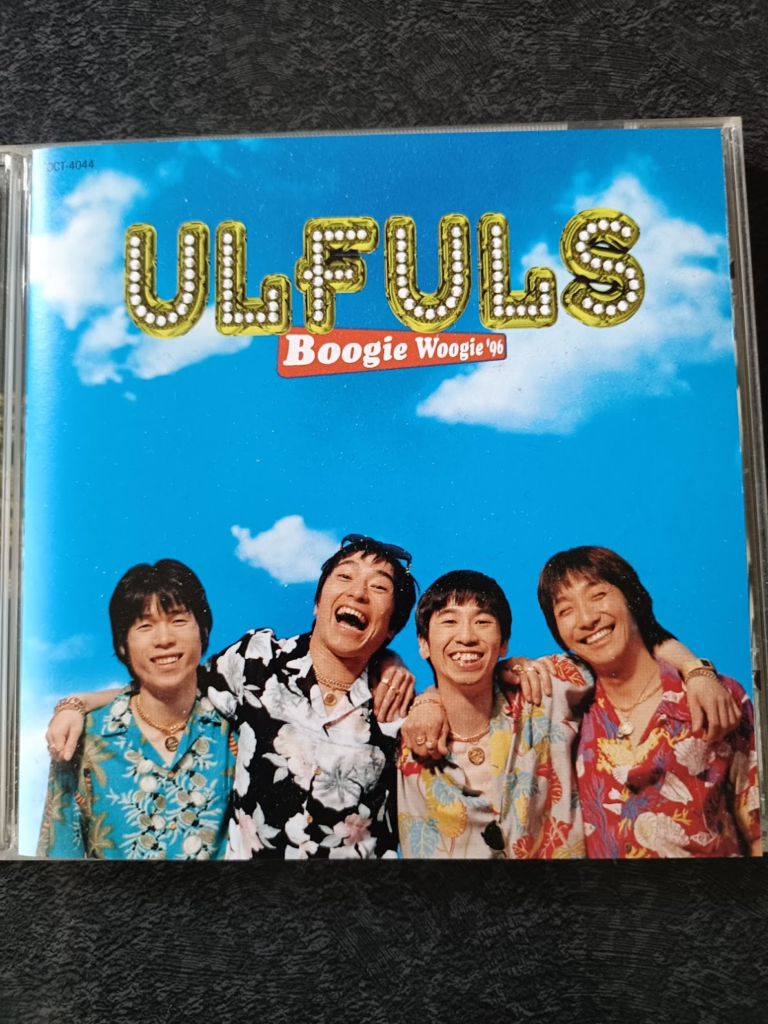

僕の手元には今、1996年に発売されたウルフルズのシングル「ブギウギ96」がある。古い友人が昔持っていて、なんとなく聴かされていた記憶があり、その時はあまり興味がなかったのだが、年齢を重ね、いろんな洋楽を通ってきたのち、何かの拍子で(多分ラジオか何かで)ウルフルズの「サマータイムブルース」の日本語カバーを聴いた時、めちゃくちゃかっこよかったので中古で入手したのだった。

この曲についてもっと調べたら、いろんなミュージシャンがこの曲を日本語カバーしてきたらしい。

それぞれの日本語詞を比べてみると、同じ曲なのに取り上げているテーマが違う、あくまで日本語カバーであり、日本語訳詞ではないようだ。

言ってみれば「サマータイムブルース」の日本語詞は、作詞センスを競う大喜利状態になっているので、聴き比べてみた。

そもそもサマータイムブルースとは、エディー・コクランが1958年に発表したバージョンが原曲である。

詞のテーマとして、夏の季節に「遊びたい」・「車に乗りたい」という欲求が仕事の忙しさによって憚れ、どうにかしたいけどどうにもできない労働者の悲哀が歌われている。

後にThe Whoが1970年に原曲をカバーしている。

原曲の歌詞では、「夏×社会問題」がテーマとして取り上げられていた。

日本語カバーでは、この「夏×社会問題」の方向性を踏まえ、直訳ではないが日本人の耳に届くように工夫された歌詞が展開されている。今回、聴き比べた以下の3パターンを紹介する。

子供ばんど

「サマータイムブルース」日本語カバーの歴史上、最も早かったのが子供ばんどだ(多分。調べて限りでは)。

1980年に日本語カバー。

アレンジはThe Whoバージョンを踏襲し、あの有名なギターフレーズのイントロで始まる。

暑い夏に女を連れ出して遊びたいが「アンタはまだまだ子供だよ」とあしらわれ、思い通りにいかない様が歌われている。計2回のセリフ部分の「アンタはまだまだ子供だよ」は多分、「子供ばんど」のバンド名に引っ掛けたものだろう。ちなみに原曲のセリフ部分は計3回で、

①「そりゃ無理だ兄ちゃん、まだ仕事があるぜ」

②「あんた、そんな働きぶりじゃ車は貸せないね」

③「君を助けてあげたいんだが君はまだ、投票権がないよね」

となっていて、子供ばんどの方は労働者の悲哀の要素はない。

「夏の憂鬱」を軸に、子供だから思うように楽しめない、という歌詞が展開されている。

登場する主人公は原曲では「労働者」、子供ばんどバージョンでは「子供」、テーマを「夏×青春」という方向に解釈し、意味は違うが不遇な主人公を描いているという点では原曲を引き継いでいる、

RCサクセション

1988年に日本語カバー。

曲調はエディー・コクラン風のアレンジのギターフレーズで曲が始まる。

歌詞は「暑い夏がそこまできてる」に始まり、3行目までは子供ばんどのように夏の風景を切り取る歌かと思いきや、4行目のセリフで「原子力発電所が建っていた」と急展開。衝撃的な社会派ソングへと急カーブする。

セリフ部分は計4回。

①原子力発電所が建っていた

②原子力発電所が建っていく

③「日本の原発は安全です」

④原子力発電所がまだ増える

この曲が収録された「カバーズ」というアルバムは東芝EMIからリリースされる直前、原子炉サプライヤーである親会社の東芝から圧力がかかり、発売中止となった。その23年後に全国民が原発の恐ろしさを知ることとなり、時代を経て破壊力を増す名曲となった。

「夏×社会問題」という路線では、原曲のエッセンスを引き継ぎつつ、日本語の歌詞、日本が抱える問題に置き換えてブルースとして歌っているセンスは秀逸だ。

ウルフルズ

1996年に日本語カバー。

曲調は子供ばんどと同じくThe Whoっぽいギターのフレーズで始まる。

歌詞は「夏×労働者の悲哀」の構成で、原曲のエッセンスを一部引き継ぎながら、セリフの一節が関西弁にアレンジされ、聴き手の耳の残りやすい。

意外にも、日本語詞を書いたのはトータスではない。

伊藤銀次という(ごめんなさい。僕は知らないけど)、邦楽界の大御所による歌詞だった。

セリフは計3回。

①仕事もせんと 何サボってんね オマエ

②エエ根性してるな 休みなんかあると 思ってんのか!

③オマエ もういらんわ クビじゃ! クビ

曲全編にわたり歌の主人公の上司と思われる男のセリフで締められ、最後には「クビじゃ!」というオチがつく。原曲の1番と2番からインスピレーション(労働者の悲哀)を膨らませ、関西のセンスを掛け合わせるという技が光っている。

余談だが、ネイティブな関西人じゃないとカラオケで歌うとスベるので注意。

以上、エディー・コクランの「サマータイムブルース」がいかに日本語カバーされてきたかを取り上げた。

洋楽曲の日本語カバーは、1970年代から80年代にかけて多くリリースされているが、最近ではあまり見なくなった。日本人の、英語曲への抵抗がなくなったからかもしれない。

僕なりに想像すると、日本人は昔から歌詞を重んじる傾向があり、「歌詞かいいかどうか」が音楽を評価する指標の一つになっていると思っている。音楽好きといい音楽について話すときも、歌詞について語ることがよくある。

洋楽を日本語で歌うという発想はこうした日本人の「歌詞を重んじる文化」と「洋楽に馴染みがなかった時代背景」が生み出したのではないかと思う。ミュージシャンや作詞家たちが、どうやって洋楽の素晴らしさを大衆の耳に届けるか、というミッションに対してと工夫を重ねたように思える。

歌詞を書いた経験が僕がいうのもなんだが、英語の詞を日本語でカバーするという試みは無理難題だと思う。

そもそも同じ意味を持つ言葉の音の数が、日本語と英語では違う。例えば、「You(1音)」と「あなた(3音)」、「君(2音)」のように。

それゆえ、今回取り上げた日本語カバー成功例なのだが、日本語カバー曲には「失敗作」も多い。今回は本筋と外れるので、機会があれば取り上げたいと思う。

何より今回最も言いたいのは、直訳ではないにしろ、日本人に刺さりやすいワードを選んで曲の音に合わせる作詞のセンスの素晴らしさである。

曲はカバーだけれども、歌詞にアーティストの個性を強く感じることができる日本語カバーは、オリジナル曲と同等に評価されるべきだと思う。

日本語カバーには他にもたくさん事例があるので、また別の機会に取り上げようと思う。

コメント