ビートルズのごく一般的なイメージとは、どんなものだろう。

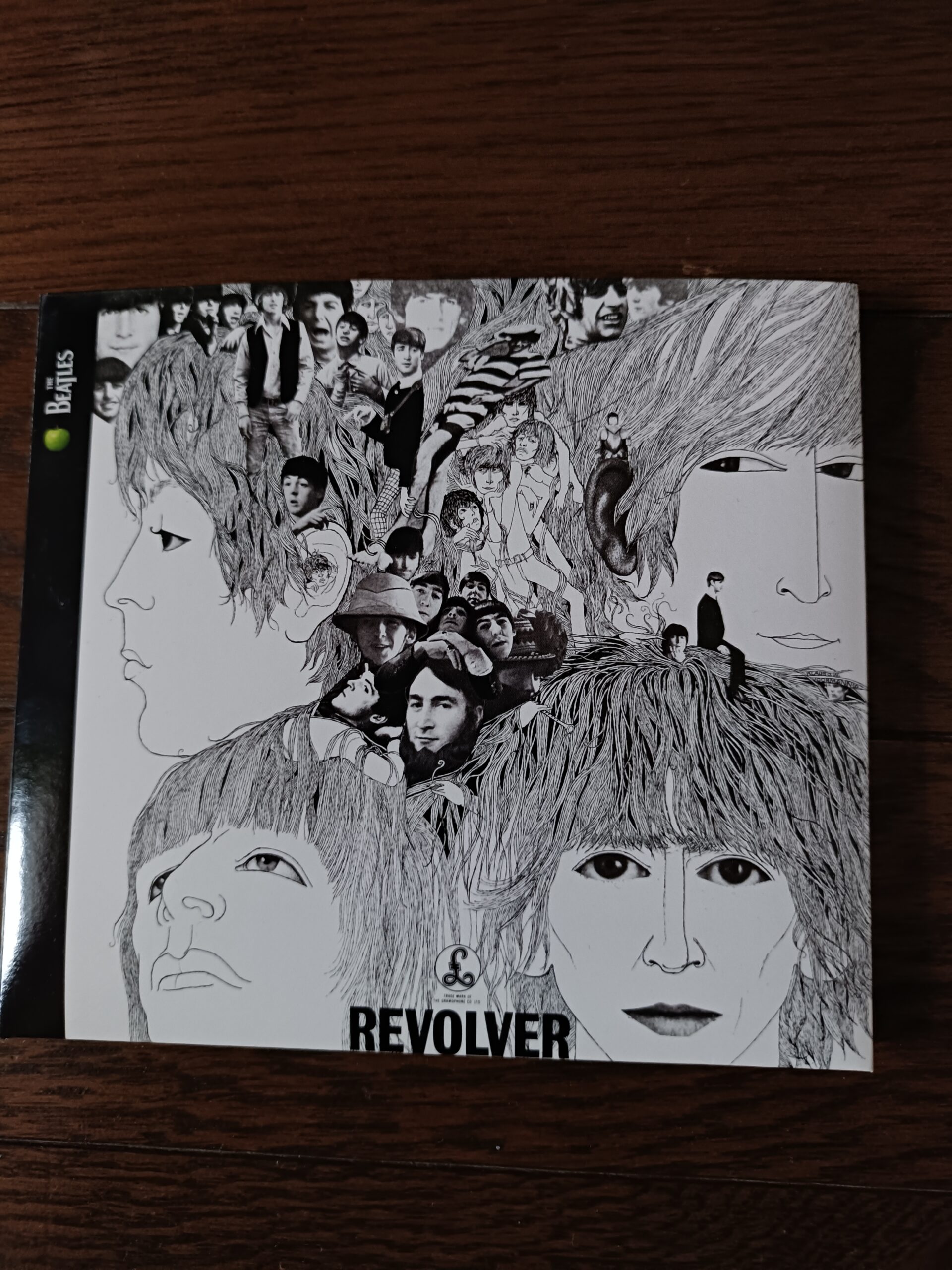

こんな感じだろうか?

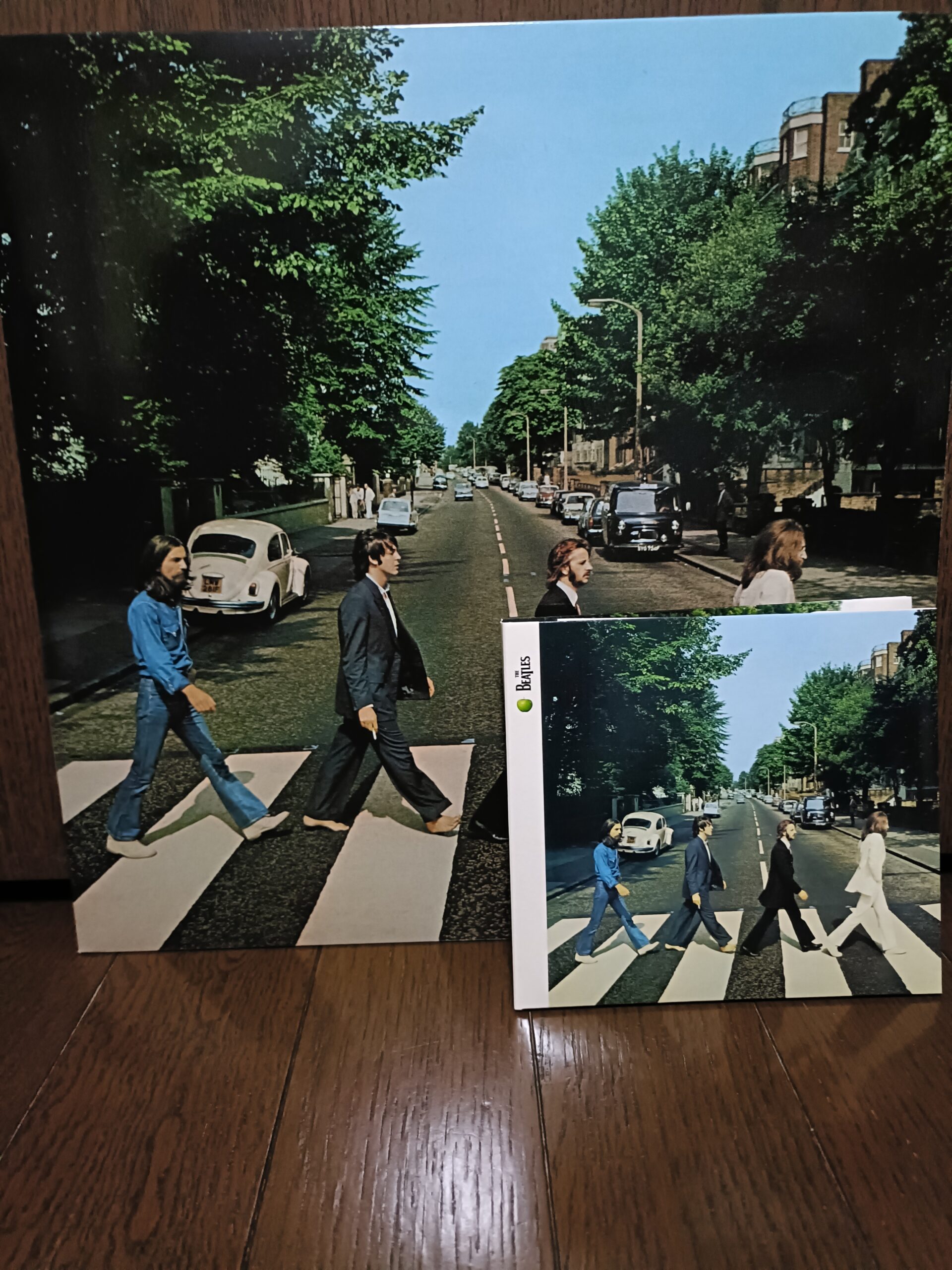

もしくは、こんな感じだろうか?

そして、これらの画像を見たら、脳内では「Help」とか「Please please me」がBGMとして流れたりしていないだろうか。

日本の多くのTV番組では、ビートルズを短い時間で紹介するとき、こういう映像を流してきたので、多くの人にとってビートルズのイメージはこんな感じではないだろうか。

そんな人たちがアルバム「Revolver」を聴いたら、「ビートルズってこんなにサイケなバンドなの!?」とちょっとした衝撃を受けるのではないだろうか。少なくとも僕はその一人だ。

「音の発明家」ビートルズが提示した革新的なサウンド

ビートルズがこのアルバムを制作に至るまで、ツアー活動休止とか、ジョンのキリスト教発言とか、様々な背景があるが、何といっても特筆すべきは、その革新的なサウンドである。

つくづくビートルズは音の発明家だと思う。今では当たり前だが、当時は存在していなかった数々の音を発明している。

例えば、「Strawberry Fields Forever」のイントロで流れるメロトロンの音や、ギターのアンプのボリュームを最大にすることによって歪んだ音にする(のちにOver Driveというエフェクターになった)などである。

「Revolver」においても、数々の音を発明している。

◼️テープループ

カセットテープを切ったり貼ったり、回転速度を変えて再生するなどにより、あえて変な音を出す手法である。収録曲の中では、「Tomorrow never knows」で聴くことができる。もはや何の音かわからない音がドラムとベースに乗せて響き、1966年の作品ながらなぜか近未来的な雰囲気を醸し出している。

カモメの鳴き声に聴こえる音は、ポールの笑い声を高回転で再生した音だという。確かに「あっはっは」と聴こえなくもない。その他、シタールやメロトロンの回転速度をあげた音も入っている。

◼️逆再生

テープを逆再生させることにより、これまた変な音を出す手法である。「I’m only sleepy」「Tomorrow never knows」でジョージのギターが逆回転した音源を聴くことができる。今では当たり前のように使われるこの手法は、「Revolver」が初だという。

◼️ジョンの声にエフェクトをかけるためにレズリースピーカーを使用

本来、ハモンドオルガンに使われるスピーカーだが、ヴォーカルの声に使用することによって声が宇宙人ぽくなる。「Tomorrow never knows」のジョンの声はこの手法が採用された歌声である。

アルバムを「作品」にした人類初のアルバム

「Revolver」はバンドサウンドへの限界に挑戦した結果、スタジオワークの幅を大きく広げたという意味で、音に関する歴史的な革命の瞬間が凝縮された作品と言える。

僕は90年代のJ-POPから音楽を聴き始めた音楽ファンだが、テープループや逆再生、声にエフェクトをかけるというアイデアは、すでに珍しいものではなくなっていた。ルーツを辿っていった結果1966年のビートルズに行き着いた、というわけである。

録音手法がどんなに進化しても、新鮮さ、瑞々しさ「Revolver」を超える作品はない。後世に多大なる影響を与えながらも、もうそれ以上はない完成品である。

「Revolver」は、それまでただの「楽曲の寄せ集め」でしかなかったアルバムに芸術的価値を付加した人類初のアルバムである。

このアルバムを聴けば、「歴史が変わった瞬間」を音で感じることができるだろう。

コメント